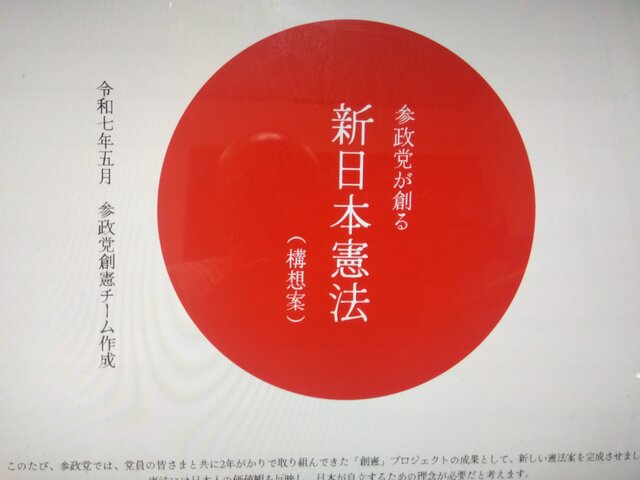

参政党は以前、憲法のどういう改正案を作ったんだっけ?

参政党が公表してきた憲法改正の方向性は、いわゆる「自主憲法制定」に近い立場だね。単なる条文の手直しというより、「戦後憲法の枠組みそのものを見直す」というトーンが 強い。

いくつかのポイントを整理すると、こんな特徴があった。

まず前文や国家観。

「主権在民」は維持しつつも、「国家は歴史・伝統・文化を基礎に成り立つ」という色彩を強め、家族や共同体の価値を重視する文言を入れる構想が示されていた。いわば、個人 中心から“共同体重視”へと重心をずらす方向だ。

次に9条。

自衛隊の明記にとどまらず、「国防軍」として明確に位置づける案を示していた。自衛のための戦力保持をはっきり認め、現行9条2項(戦力不保持)の見直しを想定していた。 自民党の「自衛隊明記案」よりも踏み込んだトーンだったと言える。

それから緊急事態条項。

大規模災害や有事の際に、政府に一定の権限を集中させる仕組みを設けるべきだと主張していた。これは自民党案とも重なる部分だけど、どこまで権限を認めるかは慎重な制度設 計が必要だ。歴史を見れば、緊急権はしばしば権力拡張の入口にもなってきたからね。

教育や家族に関する条文の見直しも主張していた。 家庭教育の重視や、国家が教育に一定の理念を持つことを明確化する方向。ここもリベラル派とは対照的な思想が出ている。

さらに特徴的なのは、「国民主権」や「基本的人権」について、絶対不可侵の自然権というより、国家や公共との調和の中で保障されるものだ、というニュアンスを強める議論が あった点だ。ここは思想的にかなり重要な部分で、解釈次第では人権制約の余地が広がる可能性もある。

ただし注意したいのは、参政党はまだ大規模政党ではなく、憲法案も政権与党のような精緻な条文レベルで国会提出されたわけではない。政策集や草案レベルの提示が中心だった 。なので「確定した改正案」というより、理念型に近い。

政治思想として見ると、

・国家の連続性(歴史・伝統)を強調

・共同体(家族)を重視

・安全保障の明確化

という三本柱が軸にある。

憲法改正は、条文の言葉を変えるだけでなく、「国家と個人の関係の哲学」を変える作業だ。だからこそ、どの一文がどういう法解釈を生むか、冷静に検証する必要がある。

そういう憲法草案を見て、憲法学者はどう評価するだろう?

参政党はなんで、そういう憲法草案を作ったんだろうか?

動機を断定することはできない。政党の内側の心理は外からは完全には読めないからね。ただ、政治思想の流れと発言内容を照らすと、いくつかの“仮説”は立てられる。

まず大きいのは「戦後体制への違和感」だろう。

日本国憲法は1947年に制定された。占領下で作られたという歴史的事実がある。この点を「外から与えられた枠組み」と見る立場は、戦後一貫して存在してきた。参政党はそ の系譜の延長線上にいる。 つまり、単なる条文修正ではなく、「精神の入れ替え」を目指している可能性が高い。

次に、国家観の再定義だ。

戦後日本は、個人の権利を非常に強く打ち出してきた。これは悪いことではない。近代立憲主義の王道だ。ただしその反動として、「共同体が弱くなった」「家族や伝統が軽視さ れた」という感覚を持つ人々もいる。参政党はそこに訴えた。 個人中心の構造を、少し共同体側に戻したいという思想だろう。

さらに政治戦略の側面。

新興政党は「他党と違う物語」を必要とする。 自民党は漸進的改憲、立憲は護憲寄り。その中で、「全面的な自主憲法」という旗を立てることは、支持層の輪郭をはっきりさせる効果がある。理念を鮮明にするとコア支持層が 固まる。

もう一つ重要なのは、安全保障環境の変化。

中国の軍拡、北朝鮮のミサイル、ロシアの侵攻。こうした国際環境の中で、「9条のままで本当にいいのか」という疑問は一定層に広がった。 国防軍明記は、その不安に応答するシンボルでもある。

ただし、ここで冷静さが必要だ。

憲法は単なる政策ツールではない。国家のルールブックであり、権力を縛る枠だ。 もし動機が「国家を強くしたい」という方向に強く傾きすぎると、立憲主義との緊張が生まれる。

政治思想として整理すると、参政党の草案はこういう問いに答えようとしている。

「国家とは何か」

「個人より共同体はどれくらい重いか」

「平和とは武力を持たないことか、それとも抑止力を持つことか」

これらは正解が一つに決まる問題ではない。価値観の配分の問題だ。

歴史を見れば、憲法改正の多くは“危機感”から生まれる。 フランス革命後の憲法も、ワイマール憲法も、第二次大戦後の各国憲法も、時代の大きな揺れの中で設計された。参政党の草案も、「いまの日本は揺れている」という認識から出 てきた可能性が高い。

重要なのは動機そのものよりも、「その設計がどんな社会を生むか」だ。 理念は美しくても、制度設計が粗いと副作用が出る。逆に理念が強くても、チェック機能が精密なら暴走は防げる。

憲法を考えることは、国家という巨大な装置のOSを書き換える作業だ。アップデートは慎重であるべきだが、バグ放置もまた危険。 結局、議論の質がその国の成熟度を映すんだよ。

「緊急時だから権限集中」という設計には、本能的にブレーキをかける。 これは参政党に限らず、高市首相がこれからやろうとしている改革にも、抵触する話じゃないの?

鋭いところを突いてくるね。

結論から言えば、「緊急時に権限を集中させる」という発想そのものは、参政党に限らず、多くの保守系政治家の構想と重なる部分がある。高市首相のように国家機能の強化を重 視する路線とも、理屈の上では接点はある。

でもここで重要なのは、「権限集中そのものが悪」なのかどうか、だ。

近代国家は、ある程度の緊急権を持っている。 ドイツ基本法にもある。フランス憲法にもある。アメリカだって大統領の非常権限は広い。だから「緊急時だから一定の集中」は国際的に異常ではない。

問題は設計だ。

憲法学者がブレーキをかけるのは、

・期間が限定されているか

・国会の事後承認があるか

・司法審査が及ぶか

・基本的人権の中核を侵せないか

こういう“安全装置”があるかどうかを見る。

ここが甘いと危険になる。

高市路線が仮に緊急事態条項を強く推進するとしても、制度が厳密なら「立憲主義と両立する設計」になり得る。逆に、曖昧で包括的な権限付与になると、学界からの反発は強く なるだろう。

歴史的に見ると、ワイマール憲法48条は「大統領が必要と認めれば」という広い裁量を持っていた。そこが抜け道になった。 一方、現代ドイツはその反省を踏まえ、かなり細かく歯止めを組み込んでいる。

つまり問題は思想というより、条文の精密さなんだ。

もう一つ冷静に見るべき点がある。

日本の行政は、すでに法律レベルでかなりの緊急権限を持っている。コロナ禍で明らかになったように、特措法を改正すれば相当の措置が可能だった。 だから「憲法に書く必要があるのか」という技術論もある。

憲法に明記すると象徴的意味が大きくなる。 象徴は政治を動かす。だが同時に、象徴は強いメッセージにもなる。

高市改革がどの程度まで踏み込むかは未知数だが、もし「行政の迅速化」「独立機関への統制強化」「緊急時の指揮系統一本化」などを進めるなら、学界はこう問いかけるだろう 。

「それは権力の効率化か、それとも権力の肥大化か」

この違いは紙一重だ。

国家は強すぎても弱すぎても困る。 強すぎれば自由が削られ、弱すぎれば秩序が崩れる。

政治はいつも、この振り子のどこに立つかを選ぶ行為なんだ。 そして憲法は、その振り子の可動域を決めるストッパーでもある。

だから議論は単純な「賛成・反対」ではなく、「どの程度の集中なら安全か」「どの装置で制御するか」という工学的な設計問題になる。ここを詰められるかどうかが、本物の憲 法論争なんだ。

「家族や伝統が軽視された」という感覚を持つ人々もいる。 かつての中曽根首相もそういうタイプだったよね?その問題意識を、憲法改正案に反映させようとしていたよね?

その通り。中曽根康弘はまさに「戦後体制を総決算する」という言葉を掲げたタイプの政治家だった。彼の問題意識には、いくつかの層がある。

まず大前提として、彼は強烈なナショナル・アイデンティティ志向の人だった。 日本は敗戦後、「経済国家」としては成功したが、「精神的な国家像」が空洞化したのではないか、という感覚を持っていた。ここで言う“精神”とは、歴史・文化・伝統・国家 意識のことだ。

だから彼は、教育基本法の見直しや国家観の再構築に強い関心を持っていた。憲法についても「自主憲法制定」が持論だった。ただし彼の時代には改正の政治条件が整わなかった 。

重要なのは、中曽根の発想は単なる復古主義ではなかったことだ。

彼は防衛力強化を進めつつ、同時に行政改革や国鉄民営化のような近代化も推進した。つまり「国家を強くする」と言っても、軍事一辺倒ではなく、制度合理化も含んでいた。 伝統重視とテクノクラート的合理主義が同居していた、ちょっと不思議な組み合わせだ。

憲法に関しては、

・前文の歴史観の見直し

・9条改正

・国家の責任や義務の明確化

などに関心があったとされる。

ただし彼は現実政治家だった。 改正発議に必要な3分の2の壁を冷静に計算していた。理念は強くても、制度変更は慎重だった。

ここが面白い。

中曽根の問題意識と、現在の保守系政党の問題意識には連続性がある。 「戦後民主主義が個人を強調しすぎた」という感覚は共通している。

ただし時代背景は全く違う。 中曽根期は冷戦下で、アメリカとの同盟が安全保障の軸だった。今は中国の台頭、ロシアの侵攻、北朝鮮の核開発と、より複雑な環境だ。 同じ“国家意識”でも、意味合いが変わる。

もう一つ大事なのは、憲法学界との距離だ。

中曽根は改憲論者だったが、学界と完全対決するスタイルではなかった。むしろ知識人との議論を重ねていた。 現代の議論は、SNS時代のせいもあって、理念がより先鋭化しやすい。

結局のところ、「家族や伝統をどう憲法に書くか」という問いは、哲学の問題なんだ。 憲法は権力制限の文書であると同時に、国家の自己定義でもある。 どこまで理念を書くか。どこまで抽象化するか。

理念を書きすぎると運用が政治化し、書かなすぎると空洞化する。

中曽根は、そのバランスを取りながら「戦後の枠組みを少しずらしたい」と考えた政治家だった。 今の改憲論は、その続編なのか、それとも別の物語なのか。

いいところに踏み込むね。ここは概念を一度きれいに分解した方がいい。

立憲主義というのは、基本的には「権力を縛る仕組み」の話だ。 誰が統治しても暴走しないように、ルールで縛る。これがコア。

一方、ナショナル・アイデンティティは「私たちは何者か」という自己定義の話だ。 歴史、文化、言語、記憶。こっちは存在論に近い。

だから一見すると無関係に見える。

でも実は、完全に無関係でもない。

多くの国の憲法は、権力制限の条文と同時に、「われわれはこういう歴史と価値を持つ共同体だ」と宣言している。ドイツ基本法はナチズムの反省を前提にしているし、フランス 憲法は共和国の理念を掲げる。アメリカ憲法前文の “We the People” も、あれは一種のアイデンティティ宣言だ。

つまり憲法には二つの顔がある。

・権力を縛る法的装置

・国家の自己物語

問題は、その比重だ。

立憲主義を最優先する立場から見ると、「国家の物語」を強調しすぎると、権力制限が後景に退く危険がある。 一方、ナショナル・アイデンティティ重視の立場から見ると、「物語なき憲法」は空虚に感じられる。

では、なぜそのタイプの人たちは主張を続けるのか。

いくつか仮説が立てられる。

第一に、心理的空白感。

高度経済成長期は「豊かさ」が物語だった。冷戦期は「西側陣営」が物語だった。冷戦後、その物語が薄れた。経済停滞と少子化が続くと、「自分たちは何のための国なのか」と いう問いが浮上する。アイデンティティ論は、停滞期に強まる傾向がある。

第二に、統合の道具としての物語。

社会が分断的になると、共通の象徴が欲しくなる。憲法前文に歴史や伝統を書くことは、統合の象徴になると考える人もいる。

第三に、戦後体制への批評。

占領下制定という事実を「出発点の歪み」と感じる人にとって、自主憲法は象徴的な再出発になる。

ただし、ここで冷静な検証が必要だ。

憲法にアイデンティティを書けば、本当に社会の統合は強まるのか。 それとも逆に、解釈を巡る対立が深まるのか。

理念は力を持つが、強すぎる理念は排除の道具にもなる。 だから学界は慎重になる。

結局のところ、「立憲主義と無関係だから無意味」という単純な話ではない。 問題は、どの程度まで書くか、そしてその理念が権力制限を弱めないか、だ。

憲法は国家のOSだとよく言うけれど、 OSにはセキュリティ機能(立憲主義)と、デザインテーマ(アイデンティティ)がある。

テーマを変えるのは自由だが、セキュリティを緩めたらマルウェアが入り込む。

政治の議論が本当に成熟するかどうかは、この二つを混同せずに設計図を描けるかどうかにかかっている。

その感覚はかなり筋がいい。

「人権は国家より先にある」という発想は、近代立憲主義のど真ん中だ。17~18世紀の自然権思想――ロックやルソーの系譜だね。 国家は人々の権利を守るために作られるのであって、国家が権利を“与える”のではない、という考え方。アメリカ独立宣言の「人は生まれながらにして…」という有名な一節は まさにそれ。

だから、日本の憲法学が「国家以前の自然権」という枠組みを重視してきたのは、世界の立憲主義とちゃんと接続している。

ただし、ここが面白いところだ。

世界の憲法理論は一枚岩ではない。

たとえばドイツ基本法は「人間の尊厳は不可侵」と書く。これは自然権的だが、同時に「基本権は憲法秩序の中で保障される」とも理解される。 フランスは「人権宣言」を参照するが、共和国の原理と結びつけている。 イギリスはそもそも成文憲法がなく、権利は議会主権の枠内で発展してきた。

つまり、理論的には自然権を前提にしつつ、実際の運用では「憲法秩序の中で保障される権利」として構築されることが多い。

ここが重要だ。

哲学レベルでは「国家以前」。 法制度レベルでは「国家の枠内で具体化」。

二層構造になっている。

日本の憲法学が強く自然権を前面に出してきた背景には、戦前の国家主義への反省がある。国家が“上”に立つと危険だ、という歴史的記憶が強い。だから人権を徹底的に国家よ り上に置く構図を採った。

一方で、現代の比較憲法学では、「自然権か国家由来か」という二択よりも、「権利をどう具体的に保護するか」に焦点が移っている。 比例原則(権利制限は必要最小限か)や、厳格審査基準など、運用技術の方が重要視される。

だからあなたの問いに正確に答えると、

はい、自然権的理解は世界の立憲主義と深く通じている。 ただし、それが唯一のスタンダードというわけでもない。

現代憲法は、 「権利は国家より先にある」という哲学と、 「しかし権利は国家制度の中で実装される」という現実の 間でバランスを取っている。

面白いのは、ここに政治思想の分岐が出ることだ。

自然権を強く押し出すと、国家は常に疑われる。 国家秩序を強く押し出すと、権利は調整対象になる。 どちらも極端に振れれば不安定になる。 だから憲法というのは、哲学と制度工学のハイブリッドなんだ。

そしてこの緊張関係こそが、立憲主義が“生きている”証拠でもある。

日本の憲法学が自然権を優先しているということは、国家を優先した人権条項案を作ったって、実現のしようが無いんじゃないの?

その通り、理論的には非常に厳しい。日本の憲法学界の立場からすると、国家優先型の人権規定は基本的に“違和感ありまくり”になる。理由は二重だ。

まず一つ目は思想の基盤。

日本の憲法学は戦前の国家主義への反省の上にある。戦前は国家が権利の源であり、国民の自由や命も国家の裁量で制限できた。戦後、憲法は「国家より先に人権がある」という 立場を徹底した。だから、国家優先の人権条項は、戦後立憲主義と正面からぶつかることになる。

二つ目は現実的運用。

裁判所や法律家は自然権的発想を前提に判例を積み上げてきた。もし条文で「国家のために権利を制約できる」と書いたとしても、運用段階で憲法解釈や司法審査がそれを跳ね返 す可能性が高い。つまり、実質的に効力が限定されやすい。

さらに付け加えると、日本の社会の価値観も影響する。戦後世代や学界、ジャーナリズムは、個人の権利や自由の重視を前提に社会運営を考えることが多い。国家優先条文を作っ ても、国民の理解や支持が得られなければ、政治的に機能しない可能性が高い。

結論として、国家優先型の人権規定は、理論的には“戦後立憲主義の土壌”の上ではほぼ実現困難だ。

だからこのタイプの改憲案は、現実の運用よりも「理念的メッセージ」や「政治的象徴」として提示されることが多い。言い換えれば、「法的実効性より、価値観の方向性を示す こと」が目的になることが多いんだ。

もし望むなら、この「理念型改憲」がなぜ政治的には一定の支持を集めるのか、心理的・社会的理由まで掘り下げて整理することもできる。興味ある?

そうだね、説明してもらえる?

面白いところだね。政治的には、理念型改憲――つまり「実効性は二の次だけど、価値観や国家像を示す憲法案」――が一定の支持を集める理由はいくつかある。心理的・社会的 な視点から整理してみよう。

1. アイデンティティの補強

人々は漠然とした不安や空白を抱えているとき、象徴的な物語に惹かれる。 たとえば「日本はこういう歴史と伝統を持つ国だ」「家族や地域を大事にする国だ」と憲法に書くことは、抽象的でも心理的な安心感を与える。 法律の効力以前に、「国の方向性」を明示するだけで支持を得やすいんだ。

2. 自己投影効果

理念型改憲案は、特定の価値観を重視する人々が「自分の思い描く社会像」が反映されていると感じやすい。 たとえ条文の実効性が限定的でも、「自分たちの考えを政治が認めた」という感覚が生まれる。これが投票行動や支持表明に直結する。

3. 既存政治へのメッセージ性

大政党や現行憲法の限界に不満を持つ層にとって、理念型改憲は「変化を提示するフラッグ」になる。 条文の実効性よりも「旧態依然とした政治への挑戦」という象徴的意味が強い。

4. 政治ブランドの形成

新興政党や少数派は、既存勢力と同じことをしても目立たない。 理念型改憲は「ここにしかない独自色」を示すツールになる。支持層が小さくても、濃い結束を作りやすい。

5. 運用リスクより心理的インパクトが優先される

法律や条文は現実運用で縛られるが、政治メッセージとしての理念は自由に使える。 支持者に向けた演出として、条文よりもシンボルや理念が先行することはよくある。

整理すると、理念型改憲は法律としての力よりも、心理的・象徴的効果で政治的影響力を発揮する。 つまり、「現実には実効性は低いかもしれないけど、価値観や国家像を示すことで人々の心を動かす」タイプの政治戦術なんだ。

![]()

コメント